“Più o meno 10 pagine al giorno”

La scoperta dell’Olanda di Jan Brokken

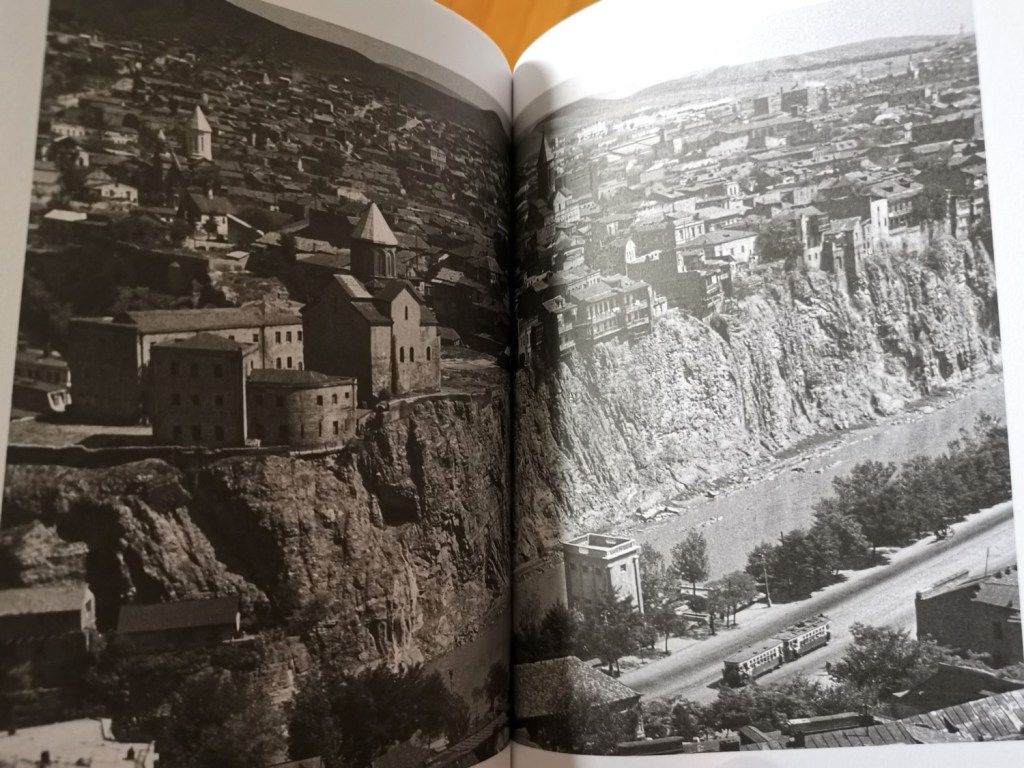

Lo Zuiderzee (tradotto in italiano, mare del sud) fu un golfo dei Paesi Bassi lungo le coste del mare del nord.

La scoperta dello Zuiderzee da parte di Henry Havard con il suo La Hollande pittoresque non fu un evento isolato. Nella seconda metà del XIX secolo, in Francia si era sviluppato un grande e profondo interesse per la pittura olandese.

È difficile da credere oggi, ma Vermeer fu riconosciuto come uno dei più grandi maestri del Secolo d’Oro olandese solo nel 1866, quando il critico francese Théophile Thoré-Bürger affermò in una monografia che Vermeer elevava le scene di vita quotidiana a sogni di perfezione.

Nessuno aveva mai guardato le sue opere in questo modo. Insieme alla riscoperta di Vermeer si rinnovò l’interesse per Rembrandt e Frans Hals; quasi tutti i pittori stranieri che si stabilirono a Volendam visitarono il Frans Hals Museum di Haarlem e il Rijksmuseum di Amsterdam, e molti ci tornavano cinque, sei, sette volte.

Frans Hals, The Laughing Cavalier, 1624, Olio su tela, 83 × 67 cm

Per quei pittori, vedere i Rembrandt dal vivo fu uno choc. Conoscevano le sue opere da piccole riproduzioni in bianco e nero e rimasero sorpresi dalla luce e dal numero ridotto di pigmenti impiegati: solo dodici. Con la terra d’Umbria, l’ocra gialla, il nero d’osso, l’azzurrite e poco altro, Rembrandt ha fatto miracoli.

Nel 1885, nel Rijksmuseum appena inaugurato, Vincent van Gogh rimase per ore seduto su una sedia di legno davanti alla Sposa ebrea. Quando il suo amico Anton Kerssemakers lo trovò ancora davanti al dipinto poco prima della chiusura, Van Gogh disse: «Mi credi adesso, e lo dico sinceramente, che darei dieci anni della mia vita per poter stare qui davanti a questo dipinto per altre due settimane con una crosta di pane secco come cibo?» Mi viene sempre in mente, quando sono al Rijksmuseum.

In effetti, è impossibile passare di fretta davanti alla Sposa ebrea; bisogna fermarsi e immergersi nella contemplazione. Sono le calde sfumature carminio che conferiscono all’ode all’amore di Rembrandt quella profondità umana che ogni pittore cerca, e raramente trova.

O come scrisse Van Gogh al fratello Theo: «Che dipinto intimo, che quadro infinitamente simpatetico.» Rembrandt creava quel colore rosso intenso sulla tela stendendo il carminio su uno strato di vermiglione. Il carminio è più trasparente, per cui lo strato sottostante, il vermiglione opaco, risalta, creando sia profondità sia un misterioso bagliore rosso. Ecco, è questa la genialità assoluta di Rembrandt: quel bagliore misterioso è l’amore nascente.

Per Rembrandt, Vermeer e Hals incominciò una nuova vita nei musei. La prima grande retrospettiva di Rembrandt nel 1898 al Rijksmuseum contribuì notevolmente alla sua venerazione. Si precipitarono ad Amsterdam artisti da tutta Europa e dagli Stati Uniti; per una volta, i Paesi Bassi riuscirono abilmente a promuoversi come la terra dei grandi pittori. Alla mostra furono esposti 124 dipinti e 350 disegni. Le opere provenivano da tutta Europa; dopo che la regina Vittoria acconsentì al prestito dei suoi Rembrandt, l’imperatore tedesco fece lo stesso e inviò i suoi dipinti ad Amsterdam.

Il testo sulla locandina era in francese. Renoir andò ad Amsterdam solo per la mostra di Rembrandt, come pure Marcel Proust, allora ancora al suo esitante debutto; avrebbe iniziato a lavorare alle tremila pagine di Alla ricerca del tempo perduto solo undici anni dopo. La sua visita ad Amsterdam ebbe una grande influenza sul suo opus magnum. Quattro anni più tardi tornò nei Paesi Bassi, esclusivamente per la pittura, che considerava non solo una fonte di ispirazione ma un modo di guardare, o meglio, di osservare le cose nella giusta luce e nelle giuste proporzioni. Proust passò per Bruges, dove visitò la mostra dei Primitivi fiamminghi. Poi Anversa, Dordrecht, Delft e Amsterdam, dove soggiornò all’Hotel de l’Europe. Da Amsterdam, raggiunse Volendam su una chiatta; trascorse la serata e la notte all’Hotel Spaander e tornò ad Amsterdam l’indomani. Si riposò per un giorno e poi andò al Mauritshuis dell’Aia, dove la Veduta di Delft di Vermeer lo colpì profondamente.

In uno scritto postumo raccontò di essere letteralmente impazzito di gioia nel vedere il dipinto – che conosceva solo da una fotografia in bianco e nero – in tutti i suoi colori. Una sensazione ancora più intensa di quella provata davanti ai ritratti di Frans Hals che aveva visto nel museo di Haarlem. Proust riteneva che un dipinto acquistasse significato se lo si vedeva nel contesto in cui era stato dipinto. E aveva ragione: si prova ciò che Johan Huizinga chiamava «la sensazione storica». La Veduta di Delft gli ispirò una scena chiave per La recherche…”